|

|

|

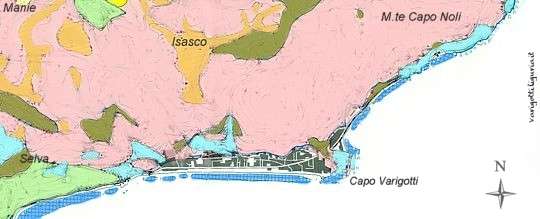

Il territorio di Varigotti per la sua geologia, geomorfologia e geografia appartiene alla regione del Finalese compresa tra Capo Bergeggi a levante e Borghetto Santo Spirito a ponente, e giunge all’interno sino allo spartiacque padano-tirrenico. L’area esaminata del comprensorio di Varigotti è inclusa tra Capo Noli a levante e la Selva a ponente e in parte l’altopiano delle Manie e Isasco a Nord.

Le vicende geologiche del Finalese identificato nel dominio brianzonese-ligure, iniziano a differenziarsi da quelle dei domini circostanti nel Trias superiore. Alla fine del Carbonifero superiore, 280 milioni di anni fa (280 M.a.), nel nostro territorio si aveva una crosta continentale formata prevalentemente da rocce vulcaniche granitiche, che sottoposte a forti erosioni produssero materiali incoerenti come ciottoli e sabbie, trasportati e successivamente depositati in ambienti continentali e marini. Tali prodotti, dopo trasformazioni chimiche e meccaniche originarono delle formazioni permo-carbonifere, a questa tipologia appartengono gli Scisti di Gorra (225 M.a.). Quasi contemporaneamente a questi cicli erosivi si affiancano fenomeni vulcanici piuttosto localizzati rappresentati da colate e tufi dovuti alla fusione di materiali presenti sotto la crosta.

Verso la fine del Permiano (225 M. a.) si hanno le ultime fasi dell'orogenesi Ercinica (processi di sollevamento della crosta per la formazione di catene montuose es: Alpi) con la produzione di nuovo materiale di erosione e deposizione in ambiente continentale e nel delta di grandi fiumi. In particolare nel Trias inferiore (210 M.a.) abbiamo depositi di tipo sabbioso che indicano l'avanzata del mare, che inizia con le quarziti (“Quarziti di Ponte Nava”), il mare poco profondo si estende con la deposizione di fanghi calcarei sottoposti in seguito a fenomeni di dolomitizzazione , i depositi si presentano anche con notevoli spessori pertanto si deduce che il fondo marino fosse in abbassamento più o meno con la stessa velocità con la quale si depositavano i sedimenti. Ancora si riscontrano fasi alterne di deposizioni ed erosioni con ambienti di scogliera e formazioni a livelli di coralli, briozoi e molluschi. Di questi periodi sono le formazioni calcaree e dolomitiche dei Calcari di Val Tanarello e delle Dolomie di San Pietro dei Monti. Dopo una pausa, la sedimentazione marina riprende nel Cretaceo superiore (100 M.a.) e i depositi di questo periodo vengono raggruppati nella Formazione di Caprauna. Il Paleocene ( 60 M.a.) e caratterizzato da depositi calcarei bentonici (mare poco profondo), con detriti e sabbie a testimoniare un ambiente piuttosto instabile. Il Miocene (20 M.a.) è rappresentato dalle formazioni della Pietra di Finale cui livelli di base, ricchi di cineriti testimoniano una attività vulcanica diffusa. Questa formazione molto nota che però non compare nell’area considerata, è costituita da calcari originati dall'accumulo di gusci di lamellibrachi e altri organismi a guscio calcareo successivamente cementati che testimoniano nuovamente la presenza del mare in queste zone e di un clima tropicale. Con l'inizio del Quaternario 12 M. a. le strutture principali del territorio sono simili a quelle attuali: si alternano i periodi delle grandi glaciazioni con modesti accumuli solo alle quote più elevate delle Alpi Marittime e con fenomeni di innalzamento e abbassamento del livello marino che generano dei terrazzamenti marini con depositi di sabbie e ciottoli.

Sempre durante il Quaternario le formazioni calcaree prima elencate, calcari dolomie e Pietra di Finale sono completamente emerse e vengono soggette a fenomeni di erosione chiamato carsismo. L’area del Finalese e l’alta Val Bormida presentano straordinari esempi di carsismo.

Le beach rock sono un microhabitat della zona costiera dove si sviluppa una fauna e flora tipica, molto fragile.

|

|

HOME | CONTATTACI | MAPPA DEL SITO |